本网讯 为引导青年学子在触摸历史中传承红色基因、在守护文脉中增强文化自信,近日,江西理工大学马克思主义学院“万名大学生进千站”文明实践服务团走进上犹县双溪乡大石门村,开展以“探寻红古交融密码、激活乡村振兴动能”为主题的调研活动。活动旨在通过实地走访调研,深入挖掘古村落的红色记忆与文化底蕴,探索传统资源活化利用新路径,为乡村振兴注入青春能量。

大石门村因村口两座天然石壁对峙如门得名,这里既有烽火淬炼的红色印记,又有岁月沉淀的古色底蕴,在赣南乡村中散发着独特的“双色”魅力。

红色印记:革命精神的传承之地

团队成员们踏着青石板路,来到村口的红军桥。这座历经风雨的石桥上仿佛还回荡着红军战士坚定的脚步声和百姓热情的欢呼声。

“当年红军就是从这里走过,与乡亲们并肩作战!”讲解员吴宏洁的讲述让历史瞬间鲜活起来。团队成员们不禁伸手触摸桥栏,感受岁月的温度。这座饱经沧桑的桥梁,曾见证了红军与百姓携手奋战的峥嵘岁月,是军民鱼水情深的生动写照。

穿过红军桥,革命活动体验馆内的展品无声地诉说着那段烽火岁月。锈迹斑斑的手枪、布满划痕的军用水壶、失去光泽的黄铜军号,每一件物品都承载着动人的革命故事。

吴宏洁向服务团讲解了毛泽东同志在上犹的革命活动和王尔琢烈士的英勇事迹。“王尔琢烈士牺牲时只有25岁,和我们差不多大!”团队成员彭昕的轻声感叹道出了大家的心声。1928年8月25日,这位红四军参谋长在追回叛逃士兵时壮烈牺牲,年仅25岁的他用生命诠释了对革命的忠诚。

在新时代文明实践站,服务团全面了解了村庄的发展历程。廉竹园的清风正气、拴马石的历史痕迹、军人大会旧址的庄重氛围,都让团队成员们对这片红色土地有了更深的情感认同。

古色底蕴:历史文化的沉淀之所

午后的阳光洒在青砖黛瓦上,团队成员们穿梭在古巷中,探寻大石门村的另一面珍宝。

村中的摩崖石刻被誉为“江西第一碑”,尽管历经千年风雨,石壁上的字迹依然清晰可辨。“这些石刻见证了客家人在这里扎根的历史!”团队成员刘薇仔细记录着每一个细节。

走进明清古建筑群,仿佛穿越时空。十三栋明清建筑、三条古巷、两口古水井、一条古街,构成了一幅完整的古村落画卷。这些客家民居,以青砖砌墙,画栋雕檐,尽显典雅别致。

家风家训馆内,团队成员们认真抄录着墙上的祖训;曾氏宗祠上,飞檐翘角在阳光下熠熠生辉;古驿道中,光滑的鹅卵石仿佛还回荡着当年的马蹄声。

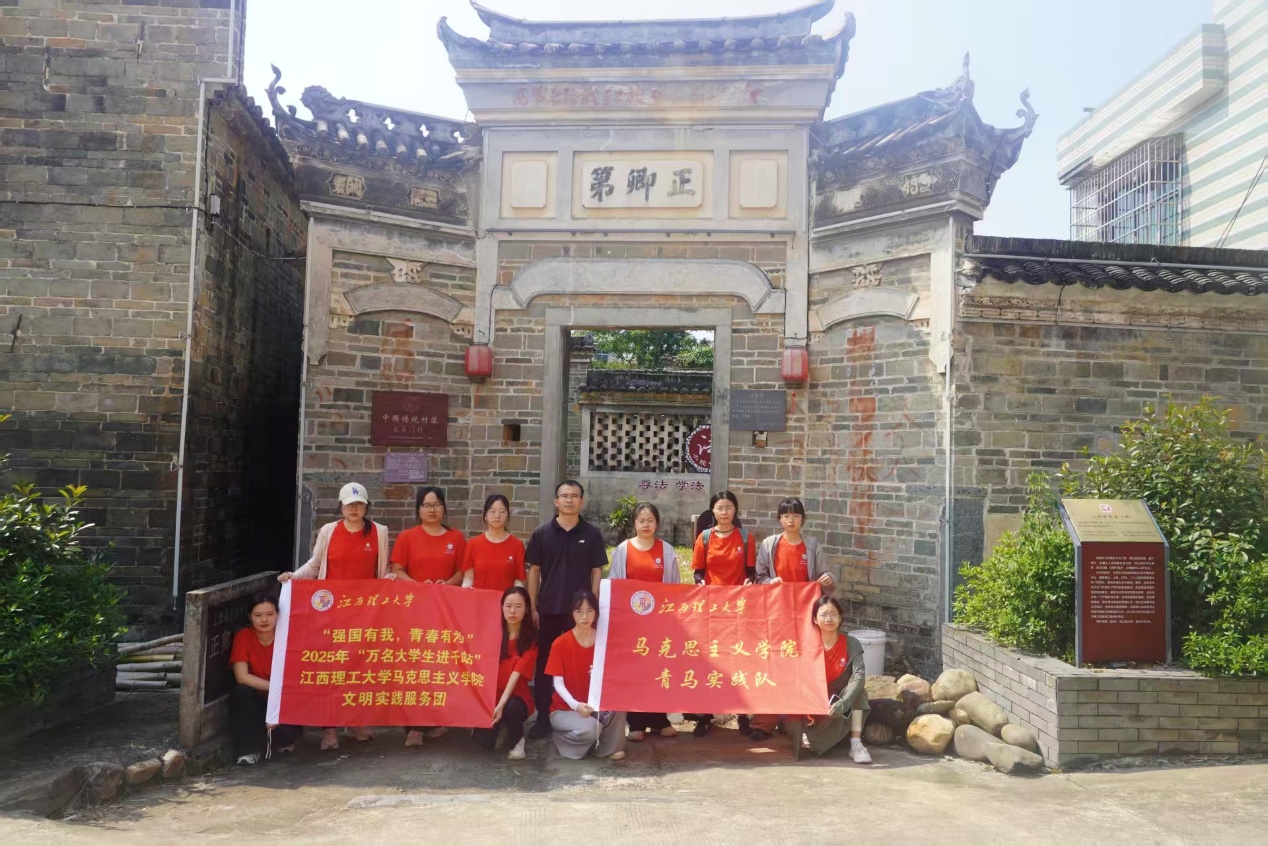

“这座门楼太精美了!”团队成员简丽君指着正卿第门楼上精美的雕花赞叹道。这座明代建筑因屋主人吴民泰官至大理寺正卿而得名,每一处细节都彰显着古代工匠的智慧。

红古交融:乡村振兴的活力之源

调研中,团队成员们深入村民家中,倾听他们对古村落保护的心声。一位白发苍苍的老人抚摸着斑驳的墙面说:“这些老房子是我们的根啊,可不能让它们消失了。”小卖部老板王大叔则笑着说:“保护好这些古建筑,来的游客多了,我们的日子也更有盼头了!”

江西理工大学马克思主义学院党委副书记黄东明深有感触:“大石门村的‘红’是精神脊梁,‘古’是文化自信。我们要让红色故事在古村落里活起来,让年轻人既能触摸到斑驳墙垣的温度,也能汲取到革命精神的力量。”

夕阳西下,团队成员们依依不舍地离开大石门村。回望这座红古交融的村落,大家心中的责任感和使命感油然而生。团队成员王宇感叹到:“这次调研让我深刻体会到,保护历史文化不是把它们封存起来,而是要让它们在新时代焕发新活力!”

文明实践服务团决心将调研成果转化为切实可行的对策建议,助力大石门村走出一条红古融合的特色振兴之路,让红色基因永续传承,让古村文脉世代绵延。

(文/李慧、钟玉欣 图/简丽君 二审/王观秀 三审/黄东明)